„Joystickduett und Katharsismaschine“

Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen, Germany

2002

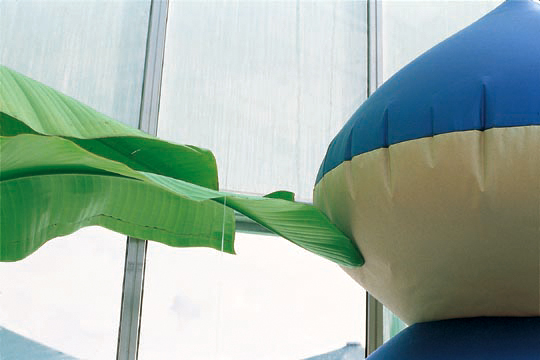

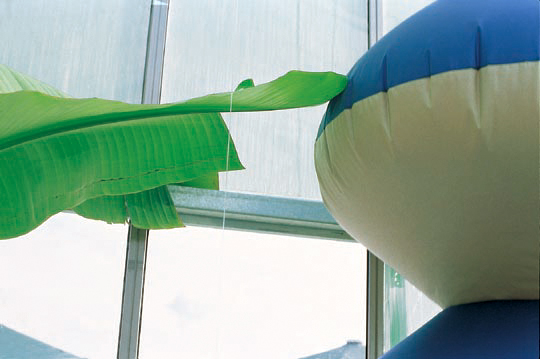

Pflanzenatem

Dr. Markus Wimmer, München

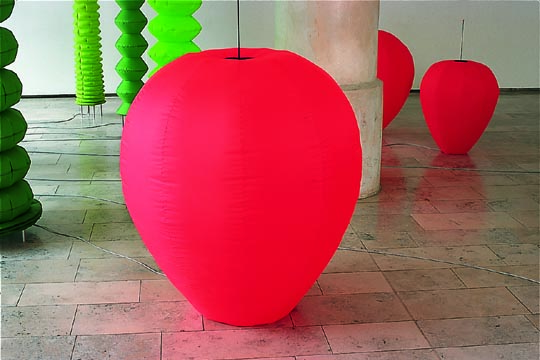

Stehend wachsen grüne Zickzackröhren empor. Wackelig, hurtig oder gemächlich strecken sich die Stängel in den Raum, um dann wieder zu schrumpfen oder zusammenzufallen, um anschließend wieder emporzuwachsen, aufzuatmen, sich wieder einzuformen, erneut aufzubrechen. Zu den wie Marionetten auf- und abatmenden Pflanzenstängel gesellen sich leuchtend orangerote, an Lampionblumen erinnernde Fruchtstände, welche sich blasebalgartig weiten, prall ausdehnen, sich zusammenziehen und schließlich flach auf den Boden sinken. Die Installation wirkt wie eine überdimensionierte phantastische Skulpturenwiese, ein ständiges, blasendes Auf und Ab, ein Pulsieren bunter Röhren und Bälle.

Die Stängel sind analog zur Zellstruktur in Zickzack- oder Balgform abstrahiert und erinnern an Konstantin Brancusis „Endlose Säule“ für das Mahnmal in Tirgu Jiu (1937/38). Sie verkörpern ähnlich wie Brancusis Skulptur das dem Licht, dem Universum Emporwachsende. Sie tragen nichts, keine Blätter, keine Blüten und Früchte. Hierin gleichen die Stängel dem Prinzip der Säule. In der Analyse der Säule eines gotischen Gewölbes wetteifern zwei scheinbar paradoxe Lesarten: Die vom Boden Aufwachsende und die sich vom Himmel Herabneigende. Die Poesie des kinetischen Skulpturenfeldes konzentriert sich auf den wechselnden Rhythmus von Werden und Vergehen, von Wachsen und Absterben, von Ausdehnen und Zusammenziehen analog zur zyklischen Bewegung des Makrokosmos. Wachsen und Neigen stehen synonym für Immanenz und Transzendenz.

Zarte Fallschirmhaut und die durch Ventilatoren kanalisierte Raumluft bilden das Material der Kunstpflanzen. Eine sekundäre, phantastische Welt simuliert und vermenschlicht die Pflanze als atmende Form, deren Struktur fragil und knochenlos ist. Das surrende und summende Blasen der Ventilatoren steht für den Energieaustausch, den die Pflanze als Lebensgrundlage für den Menschen auf der Erde leistet. Ein ökologischer Zusammenhang zwischen den durch die Skulpturenwiese schlendernden Betrachter und den abstrahierten Pflanzen ist intendiert. Die formale Isolation in vertikale Stängel und liegende Früchte weist die zwei dem Menschen dienenden Funktionen der Pflanzen aus: Das Emporwachsen zum Licht, um Sauerstoff zu produzieren und die Hervorbringung der Frucht, welche auf dem Boden liegt, ein Geschenk der Erde. Der Lufthauch, welcher beim Zusammensinken die plastische Hülle verlässt, wird vom Betrachter gespürt als zartes Ausatmen, Verströmen, Verschenken.

Klaus Illi fasst das so zusammen: „Insofern thematisieren die atmenden bzw. beatmeten Pflanzenformen biologische Rhythmen und Zyklen, welche die scheinbar paradoxen Polaritäten von Werden und Vergehen, Licht und Dunkel, Innen und Außen, Sichtbares und Unsichtbares in einem raum-zeitlichen Prozess des Luftaustauschs verbinden.“ In der Choreografie des rhythmischen Auf und Ab abstrahierter atmender Pflanzenskulpturen inszenieren Bürkle und Illi das zyklische Grundprinzip des Kosmos von Ausdehnung und Verinnerlichung.

Katalogtext "Joystickduett und Katharsismaschine",Edition Braus, Heidelberg 2002, S. 10, 11

Copyright Dr. Markus Wimmer

Landesgartenschau Ostfildern, Germany

2002

„Narcissus und Echo"

Städtische Galerie Ostfildern, Germany

2002

E c h o u n d N a r z i s s i m G a r t e n E d e n

Martin Mezger, Esslingen

Triftigerweise bezeichnen Bettina Bürkle und Klaus Illi ihre pneumatischen Skulpturen mit den riesigen Stängeln und prallen Früchten als "Pflanzen". Am Saum zu anthropomorpher Bildlichkeit scheint jedoch zugleich einem anderen Diskurssystem anzugehören, was - aus Pflanzenperspektive gleichsam im Zeitraffer - anschwillt und erschlafft: den Funktionen menschlicher Sexualorgane, damit einer Übertragung auf die zur Bild-Sprache gebrachten Regelkreise menschlicher Triebstruktur. Zunächst freilich ist das Reich der Flora aus menschlicher Sicht kein bevorzugtes Ziel sexueller Projektionen. Im Gegensatz zur Fauna, deren Gattungen in Tierfabeln als Träger menschlich-allzumenschlicher Eigenschaften und damit auch Triebregungen herhalten müssen, sind Pflanzen für uns in geschlechtlicher Hinsicht neutral. Pointiert gesagt: unbeschriebene Blätter.

Selbstverständlich gilt das nicht für die Botanik, die sich wissenschaftlich mit der geschlechtlichen Fortpflanzung der Vegetation beschäftigt. Doch auf der Ebene der Symbolik und damit auch jener Bildsprache, die in der Kunstgeschichte erscheint, haben Pflanzen primär keine Sexualität. Es mag mit ihrer stationären Lebensweise zusammenhängen, ihren im Wortsinne eben nur vegetativen, aber nicht ausdrucksmotorischen oder interaktiven Regungen, dass sie als Gegenbilder menschlicher Affekte ausscheiden.

Allerdings trifft das nur für den zwischenmenschlichen "Normalfall" - auch jenen der Sexualität - zu. Auf einer höheren Abstraktionsebene kann das Bild der Pflanze allerdings umschlagen ins Emblem isoliert betrachteter menschlicher Charaktereigenschaften, etwa des "bescheidenen" Veilchens oder der "stolzen" Rose. Die Emblematik selbst kehrt das Starre am Zeichen hervor: nicht die hermeneutische Dynamik, sondern die topisch festgefügte Denk- und Sinnfigur. Darin mag die Affinität des stationären Pflanzenwesens zu seiner emblematischen Ausdeutung liegen. Gerade deshalb taugt das zyklische Pflanzen- als Sinnbild des allgemein-menschlichen Lebens: Knospe, Blüte und welke Blätter vertreten als Topos den biologischen Reifungs- und Alterungsprozess schlechthin, somit das, was an menschlicher Existenz der Biologie geschuldet und auf sie zurück-geworfen ist. Zwangsläufig wird auf dieser Ebene der holde Garten Floras zur "deflorierbaren", also sexuell affizierten Sphäre. Um nichts anderes geht es etwa in Goethes Vergewaltiger-Song vom Knaben, der ein Röslein stehen sah und dem dabei wohl ein zutiefst eigenes Körperglied "steht".

Obendrein wird das Röslein zum wehrhaft-dornigen, dennoch hilflosen Opfer einer Sexualität, die sich in zerstörerische Aggressivität verwandelt. Gerade die starre Passivität der Emblematik scheint daher geeignet, "extremistisch" aufgeladen zu werden, also ins Bild existenzieller Grenz- überschreitungen zu treten. Dies gilt - im anderen Extrem - etwa von jenen Lilien, die auf jedem traditionellen Madonnenbild die Keuschheit der Jungfrau Maria kennzeichnen. Auch dies ist letztlich die Bekundung einer außer sich geratenen, in ihr Gegenteil verwandelten Sexualität.

Just das Stichwort von der Verwandlung (Metamorphose) - verstanden als Überschreitung der vorgezeichneten existenziellen Möglichkeiten - ist im Falle Illis und Bürkles von terminologischem Belang. Metamorphose meint ein Doppeltes: einerseits jenes literarische Werk, in dessen Kontext sich der Narziss- und Echo-Werkzyklus kraft seines Titels ausdrücklich stellt, nämlich Ovids

„Metamorphosen"; andererseits jenes genetisch-evolutive Prinzip einer durch Verwandlung vielfältig

ausdifferenzierten, dennoch von einem Ur-Keim stammenden Biosphäre - ein Prinzip, das

naturphilosophisch dem ins Mythologische gewendeten Weltenepos Ovids zu Grunde liegt und das noch in Goethes Gedicht "Metamorphose der Pflanze" als erotisch illuminierter Inbegriff allen Lebens, allen Vereinigens, Zeugens, Entstehens, Vergehens und steigernden Wiederentstehens hymnisch gefeiert wird.

Bürkle und Illi geht es also ums Prinzip. Ihre "Pflanzen" stehen für den vielfältig verwandelten, doch stets schöpferischen, treibenden, an- und abschwellenden Eros. Die Kinetik der Objekte teilt solche Zyklen des Lebens auf spontan fassliche Weise mit, stellt sie aber auch in den komplexen Bezugsraum von Ovids Echo und Narziss, einer Erzählung vom Sündenfall der unglücklichen, der tragischen Selbsterkenntnis.

Dreifältige Beziehungen

Diese textuell-visuelle Disposition tritt in Bürkles und Illis Installation in dreifältige Beziehungen: die haptische Präsenz der Arbeiten selbst, ihren Bezug auf den Mythos und schließlich die Repräsentation des "narzisstischen" Komplexes. Der Mythos wiederum öffnet Räume, in denen eine zweite Wahrnehmungsstufe spielt. Auch diese ist unterteilt in drei Ebenen: den Garten als Refugium einer arkadisch-idealen Natur, der auf der zweiten Ebene zum tragischen Idyll und schließlich zum Raum des Todes wird.

Die Repräsentation führt zuletzt zu einer dritten Wahrnehmungsstufe, der eines dreifachen Spiegelbilds: Spiegelbild der Organik, der Sexualität und der Zeit.

Präsenz

Bürkle und Illi lassen computergesteuert so genannte Stängel und so genannte Früchte an- und abschwellen. Die Unterschiede der Größe, der äußeren Kontur, auch der Geschwindigkeit der Bewegungen reflektieren naturgemäß das metamorphotische Prinzip der Einheit in der Differenzierung. Wer kunstgeschichtliche Anknüpfungspunkte sucht, mag sich an Brancusi und seine kontemplativ-elementare Formrecherche erinnert fühlen, mag aber auch an organoide Modelle der älteren Zeit denken, etwa an den Säulenwald gotischer Kathedralen oder an die Ziertürme von Pagoden, die übrigens schon Hegel in seiner "Ästhetik" als phallisch bezeichnete.

Ein zweites Element sind Spiegelflächen, die sich selbstverständlich auf den Narziss-Mythos beziehen. Auch sie bleiben dem Verwandlungsprinzip verpflichtet, handelt es sich doch um Folienspiegel, deren Oberfläche mit Druckluft konkav oder konvex gewölbt wird. Der Effekt erinnert an die Zerrspiegel von Jahrmärkten, aber auch an jenen Wasserspiegel, in welchem das Antlitz des Narziss bei der geringsten Berührung zerfließt. Das Gaukelspiel der Nähe zu sich selbst verwandelt sich für das nähere Begehren in unüberwindliche Distanz. Der Betrachter sieht sich nur für einen schnell vergehenden Moment im "Original", ansonsten verwandelt er sich in ein verfremdetes Wesen, scheint sich im Raum zu bewegen oder verschwindet ganz von der Bildfläche. Je nach Standpunkt entsteht zudem die Wirkung des unendlichen Spiegels, also der infinitesimalen Wiederholung des eigenen Bildes: ein Zeichen der Klonierung, der unendlichen Reproduzierbarkeit des Identischen und

damit des Verlusts von eigentlicher Identität.

Auf der Ebene der Repräsentation bringt Bürkles und Illis Installation den Betrachter selbst in eine "narzisstische" Situation: Die Lust am eigenen Abbild mündet in die optisch veranschaulichte Form

des Verschwindens oder des Verwandelns, und zwar in der Nachbarschaft jenes üppigen Wucherns und Schwellens, das für die Er- und Auflösung des Narziss im zeitlos wiederkehrenden, aber unpersönlichen Vegetationszyklus steht (es sei daran erinnert, dass Narziss bei Ovid in die gleichnamige Blume verwandelt wird). Emblematisch repräsentiert die Narzisse den Narziss. Bürkles und Illis Installation geht noch darüber hinaus. Sie entspricht einem Zur-Schau-Stellen der reinen Repräsentation, also der Stellvertretung des Abwesenden: Re-präsentiert wird, was nicht präsent ist. So sehr das geliebte eigene Wesen des Narziss sich selbst entgleitet, so sehr wird der Betrachter zum unerreichbaren Bild seiner selbst.

Drei Räume

Der Schauplatz solcher Repräsentativität ist bei Ovid wie in Bürkles und Illis Kunst-Welt einer künstlichen Natur der Garten. Dessen einfachste Definition ist der Gartenzaun, also die physische oder auch imaginäre Abgrenzung von der Außenwelt. Narziss bewegt sich in einem solchen Hortus conclusus: in der Exklusivität eines nur auf sich fixierten Selbst. Jeder Garten ist eine Nachahmung des Paradieses, damit aber auf zwiespältige Weise mit der kollektiven Imagination der Menschheit verbunden: Das Paradies ist zuvorderst jener Ort, aus dem man vertrieben wurde. Denn mitten im Paradies keimt die Hölle, der verbotene Baum der (Selbst-) Erkenntnis - was im biblischen Sinne auch die Sexualität meint, hier also die narzisstische Autoerotik. Der Betrachter, dem Bürkle und Illi die Rolle des Narziss zuweisen, wird aus ihrem Garten spiegelbildlich "vertrieben" - und gleichzeitig angezogen von den plastisch bewegten Objekten, die - kraft einer regressiven Rückkoppelung ihrer sexuellen Symbolik - eben auch wie Perspektiven aus einer halb vergessenen, vage erinnerten Kinderwelt erscheinen. Ihre Größe lässt einen sozusagen zum Kind schrumpfen, das an den Hosenbeinen des Vaters hochschaut.

Die Anziehungskraft und die Gefahr der Vertreibung: Beides spiegelt die verlorenen Paradiese der Kindheit, beides entspricht der Situation des Narziss. Das lockende Idyll ist ein tragisches. Im Falle des mythischen Narziss, der gezeugt wurde bei der Vergewaltigung einer Nymphe durch einen Flussgott, kehrt nicht nur das in die Selbstzerstörung gewendete Motiv der Gewalt wieder. Vielmehr wurde Narziss zur Personifikation eines scheiternden Erwachsenwerdens am Ausgang der Kindheit. Die naive Autoerotik führt bei ihm gerade nicht zur Selbstbefriedigung, sondern zur triebhaften Vergötterung eines unerreichbaren Ich-Ideals. Der Exklusivität des eigenen Idylls ausweglos verhaftet geht er gerade daran zu Grunde. Er erfährt, über die aussichtslose Selbstliebe hinaus, die tiefste aller narzisstischen Kränkungen: den eigenen Tod. Und doch bleibt in ihm etwas von der Attraktivität des Idylls erhalten, vom Wunschtraum einer holdselig wiederkehrenden Kindheit. Sigmund Freud hat scharfsinnig bemerkt, "dass der Narzissmus einer Person eine große Anziehung auf diejenigen anderen entfaltet, welche sich des vollen Ausmaßes ihres eigenen Narzissmus begeben haben" - die, kurz gesagt, erwachsen wurden. "Der Reiz des Kindes", so Freud weiter, "beruht zum guten Teil auf dessen Narzissmus, seiner Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit."

Der melancholische Blick auf die Kindheit birgt damit aber auch jenen Todestrieb, der in letzter

Instanz ihren Verlust überkompensiert. Darin liegt die Tragik des Narziss, und genau sie repräsentiert sich in frappanter Weise in Bürkles und Illis Installation: Sie öffnet den Raum des Todes, versinnbildlicht durch die erschlafften, quasi verwelkenden Pflanzenkörper, die laut Mythos ja nichts anderes sind als Metamorphosen des Narziss. Kümmerlich sinken sie in sich selbst zusammen, wenn sie - im ganz wörtlichen Sinn - sich selbst überlassen werden. Also die narzisstische Ur-Situation wiederherstellen. Dahinter steckt darstellerisch ein simpler technischer Trick, nämlich ein Bewegungsmelder, der das Schwellen und Wachsen der Kunstpflanzen auslöst, sobald ein Besucher den Raum betritt. Nur die "Störung" von außen erweckt den Hortus conclusus zum Leben. Damit verkehrt sich das Narziss-Prinzip dialektisch ins Gegenteil - oder wird zum Totenreich, in welchem der tote Narziss noch im Unterweltsfluss sein schattenhaftes Antlitz sucht. Seine Verwandlung zur Pflanze weist jedoch ins Leben zurück.

Spiegelbilder

Denn der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Installation ist selbst eine Repräsentation, ein utopisches Spiegelbild der Natura naturans, ihrer schöpferischen und unvergänglichen Potenz, gebannt in kinetische und skulpturale Gestalt. Auf ästhetischer Ebene folgen Bürkle und Illi einer Mimesis ans Organische: keinem historisch-finalistischen oder gar eschatologischen Modell, sondern dem Zyklus von Werden, Vergehen und neuem Werden. Goethe hat dieses Elementarphänomen des Lebens mit den Begriffen Systole und Diastole bezeichnet, die im ursprünglichen Sinne die Zusammenziehung und Ausdehnung des Herzmuskels meinen, dem Dichter aber zum Inbegriff aller Äußerungen des Lebens werden.

Nichts anderes als diesen elementaren vitalen Puls bilden Bürkles und Illis Installationen ab: das Auf und Ab von Wachsen und Verfallen, das Ein und Aus der Atmung, überhaupt jedes Expandieren und Kontrahieren, jedes Entäußern und Verinnerlichen. Die Reifung, die zur Frucht führt, ist auf dieser elementar-organischen und zugleich metaphorischen Ebene dem Tod verschwistert, dem Tod als extremste Form der Entäußerung. Aber es ist kein Tod als finaler und letztgültiger Exitus, sondern ein Tod im Sinne des alten "Stirb und Werde", wie es im neutestamentarischen Gleichnis vom Weizenkorn aufscheint.

Ein Tod also, der mit den Vitaltrieben auf's Engste verbunden ist. Auf einer weiteren Ebene repräsentiert diese Arbeit damit den eigentlichen Bruder des Todes - nicht den Schlaf, sondern die Sexualität. Die Repräsentation der Sexualität erfordert keine allzumenschliches Maß nehmende Umdeutung dieses organoiden Skulpturenfelds. Denn Bürkle und Illi machen sich ein Bildnis von Systole und Diastole, von Erregung und Erschlaffung, von Steigerung und Verausgabung, von Vitalem und Letalem, kurz: von jenem organischen Atavismus selbst, der als Sexualität unmittelbar in die menschliche Ordnung der Dinge hineinragt. Nicht ohne Grund hat Georges Bataille, einen alten poetischen Topos aufgreifend, den Orgasmus als "kleinen Tod" bezeichnet.

Damit stellt sich schließlich die Frage nach der Dimension, in der sich Organik und Sexualität in Bürkles und Illis Arbeit repräsentieren. Diese Dimension ist die Zeit - jene zyklisch-gerundete, in ihren eigenen Anfang übergehende Zeit, die sich markant unterscheidet vom Schema des linearen Fortschreitens, das wir unserer üblichen Zeit-Vermessung routiniert zu unterlegen gewohnt sind. Die strenge Trennung der Vergangenheit von einer heilsgeschichtlich näherrückenden Zukunft, die die

Gegenwart zum Nullpunkt schrumpfen lässt, ist die Folge einer christlich-eschatologischen

Überformung der ursprünglichen Kugelgestalt der Zeit. Erst im Angesicht eines Endes der Zeit kann Zeit zum Fortschritt werden.

Dagegen kehrt bei Bürkle und Illi die Zeit in ihrer unmittelbaren Präsenz, ihrer Gegenwärtigkeit, ihrer Gestalt der sich um sich selbst drehenden Kugel wieder. Sie wird zum Medium, in der sich diese künstlerische Arbeit in letzter Instanz artikuliert. Die Zeit der steten Wiederkehr, der Wiederholung des Immergleichen ist ihr immateriellstes und zugleich hyperrealistisches Organ. Bürkle und Illi haben die Bewegungsabläufe ihrer "Pflanzen" in seriellen Folgen organisiert, in variablen Rhythmen, deren Überlagerung ein stets verändert erscheinendes Ensemblebild ergibt. Doch selbst wenn man die Möglichkeit der Zufallssteuerung einbezieht, ist es in der Tat nur eine Frage der Zeit, bis die Variationen in Wiederholungen münden.

Dieser Artistik der wiederkehrenden Zeit, dieser Präsenz des Immateriellen entspricht als eigentliches Werk-Material jener Stoff, der sich dem künstlerisches Materialbegriff entzieht: die Luft. Die Spiegel, die unter einigen der Stängel montiert sind, gewähren zwar Einblick ins textile Innenleben der Kunst-Pflanzen, vor allem aber in einen Hohlraum: in die signifikante Leere.

Signifikant ist die Leere, weil sie jene Immaterialität repräsentiert, auf die diese Arbeit mit radikaler Konsequenz zielt. Bürkles und Illis Installation ruft eine Zeit vor und nach der Zeit herauf - vor und nach einer endzeitlich fortschreitenden, sich verbrauchenden Zeit. Die Installation ist damit Verheißung einer Utopie, wörtlich übersetzt: Ort, der nirgends ist. Da wir Zeit letztlich nur räumlich - als Zeit-Raum - denken können, steht der Ort, der nirgends ist, für die Zeit, die nie ist. Oder nicht mehr und noch nicht ist. In ihren Bild-Chiffren spiegeln Bürkle und Illi nichts anderes als jene höchst eigentümliche und verschlossene "Ortszeit", von der die Zeit uns schied: den Garten Eden, die paradiesische Ewigkeit.

Katalogtext "Pflanzenatem", Fellbach 2003, S. 31-40

Copyright Martin Mezger

„Auf + Ab + Zu“

Künstlerhaus Ulm, Germany

2002

Auszüge aus der Eröffnungsrede Helmut Schneck, Tübingen

"...Weit jenseits aller gesellschaftlichen Brüche und historischer Fatalitäten entfaltet sich hier das stille Reich der atmenden Pflanzen, das gemeinsame Werk von Künstlerin und Künstler, ein „paradis artificiel“. Vergessen sind alle Mühen, Unwägbarkeiten und Abgründe des Erkenntnisprozesses. Bei Bürkle-Illi sind die Stängel aufgebaut aus abstrahierten geometrischen Formen, die zu Bausteinen der Natur werden. „Zu den wie Marionetten auf- und abatmenden Pflanzenstängeln gesellen sich leuchtend orangerote, an Lampionblumen erinnernde Fruchtstände, die sich blasebalgartig weiten, prall in ihrer Fülle ausdehnen, um dann wieder zu erschlaffen und zu Boden zu sinken… Zarte Fallschirmhaut und die durch Ventilatoren kanalisierte Raumluft bilden das Material dieser Pflanzenroboter. Eine sekundäre, phantastische Welt simuliert … die Pflanze als atmende Form, deren Struktur fragil und knochenlos ist. Das surrende und summende Blasen der Ventilatoren steht für den Energieaustausch, den die Pflanze als Lebensgrundlage für den Menschen leistet…“, schreibt Markus Wimmer dazu (3). Wie jetzt im Frühling verdrängen wir ja zu gern, dass auch die Natur selbst längst nicht mehr reine Natur, sondern durch die vielfältigen Eingriffe des Menschen heute – wenn der Ausdruck erlaubt ist – artifizielle Natur geworden ist. Bürkle und Illi haben hier Früchte und Stängel, weiblich und männlich, rot und grün, Entstehen und Vergehen, innen und außen, Kunst und Natur zu einem - fast möchte man sagen: schönen - Ausgleich gebracht.

Darf ich Sie nun ganz zum Schluss noch darauf hinweisen, wie leicht diese Pflanzen ausatmen und fallen? In manchen Sequenzen ihres Atmungsprozesses wachsen sie gemeinsam empor. Dann stehen sie still. In der verhaltenen Trauer ihres verschwebenden Niedergangs offenbaren sie uns eine großartige Leichtigkeit des Seins: eine Schule nicht nur für das Sehen, sondern für das Lebens selbst."

(3) Markus Wimmer, Pflanzenatem, in: Joystickduett und Katharsismaschine. Kunstapparate von Baden- württembergischen Künstlern, Hrsg. Kultur- und Sportamt der Stadt Bietigheim-Bissingen 2002, S.10f

Copyright Helmut Schneck

„Atmender Feuerbaum“

Universität Regensburg, Germany

2002

„Atmender Feuerbaum“, Universitätskapelle Regensburg, 2002

"Raum und Zeit" von Prof. Dr. Christoph Dohmen

Menschliches Leben ist gebunden an Raum und Zeit. Das Lebendige geschieht in der Gegenwart, die wir üblicherweise als eine Dimension der Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft ansehen. Aber die Zeit steht nie still, sie kennt nur das Geschehene und das Künftige. Der Punkt dazwischen entflieht dem Betrachter, der ihn festhalten will, vom gerade noch Möglichen zum jetzt schon Gewesenen. Gegenwart ist nur in der Kategorie des Raumes zu fassen, aber präsent ist uns sie uns in der Begegnung am selben Ort, wahrnehmbar durch das Kommen und Gehen. Die Bibel hat das kaum Fassbare des Lebendigen immer wieder im Bild vom Hauch, vom Atem, vom Geist Ausdruck verliehen.

Um diese Lebendigkeit zu erspüren brauchen wir Menschen Hilfe, die das Unsichtbare sichtbar, das Flüchtige (be-) greifbar macht. Eine solche Hilfe beim Erspüren des Lebendigen kann und soll uns durch den Künstler Klaus Illi gegeben werden. Die Überlegungen zu Sinn und Ziel, Möglichkeiten und Grenzen eines „heiligen Raumes“ in einer modernen Universität ließen an ihn denken, weil er mit vielen seiner Arbeiten Lebensbedingungen des Menschen auslotet und dabei nicht selten Räume als Lebensräume erschließt. Es ging und geht nicht um ein wenig „Kunst am Bau“ und auch nicht um ein Kunstwerk für die neue Uni-Kapelle, sondern um ein Er-Leben des Raumes, um das Leben in diesem Raum.

Klaus Illi ist mit seinen Installationen dem Lebendigen auf der Spur. Neben „pneumatischen Installationen“, die elementare Lebensbedingungen thematisieren – wie „Ich atme, also bin ich“ (1998), gibt es solche, die das menschliche Leben im Raum sichtbar machen, so bei der Installation „Ruach“ (2000) im Raum einer ehemaligen Synagoge, wo große rote Atemscheiben an der Leerstelle stehen, die den früheren Toraschrein als Lebensmittelpunkt der Synagoge markiert, oder „Atemwege“ in St. Severi in Erfurt (2000), wo ein transparenter Schlauch aus dem „Heilig-Geist-Loch“, aus dem man früher zu Pfingsten eine Taube herabließ, Luft holt, um sie als Atem-Luft sichtbar werden zu lassen.

Klaus Illi betrachtet seine Installationen gerne als „Raumbefragung“, als eine Art „künstlerischer Untersuchung“, die dem Betrachter in das Fragestellen hineinzieht und ihn selbst in Frage stellt.

Die bildende Kunst kommt bei Klaus Illi der Musik insofern nahe, als die Luft zum entscheidenden Material seiner Gestaltung wird. Und wie die Töne der Musik, die uns über die Schwingungen der Luft erreichen, zeitabhängig und vergänglich sind, weil sie kommen und gehen (müssen), so stehen auch Illi’s „Raumbefragungen“ in der vergänglichen Bewegung des Lebendigen und damit unter dem Diktat der Zeit.

Als lebendiges Wesen braucht der Mensch einen ebenso lebendigen Lebensraum. Am Anfang, so erzählt die Bibel, hat Gott nicht nur dem „Erdling“, dem Adam, wie er hebräisch heißt, seinen Atem, Geist, eingehaucht, so dass er zum lebendigen Wesen wurde, sondern er gestaltete ihm auch einen Raum zum Leben. Gott pflanzte einen Baumgarten an. Dieser Lebensraum, den wir traditionell gerne Paradies nennen, markiert Ursprung und Ziel menschlicher Existenz. Im Garten kommt der Mensch zu seinem Wesen, das dem Garten selbst insofern entspricht, als dieser wesenhaft in der Verbindung von Natur und Kultur besteht. Ein Garten ist nie pure Natur, sondern immer von Menschen gestaltete und vor allem abgegrenzte, was das Wort „Garten“ (= umzäunter Besitz) anzeigt. Der Mensch ist auch nicht natürlich, er ist von Natur aus halb, wie der Philosoph Helmuth Plessner sagt, erst durch „Künstlichkeit“ (Kultur) kann er ganz werden und mit sich und der Welt ins Gleichgewicht kommen, weil der Mensch nicht die Instinktsicherheit der Tiere besitzt. Das Wesen des Menschen besteht in „natürlicher Künstlichkeit“. Die biblische Gartengeschichte spricht von einem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der den Menschen erkennen lässt, was er ist, nämlich ein Wesen, das „kreativ“ sein Leben gestalten muss und darin dem Schöpfer (Kreator) ähnlich ist. Die Gottähnlichkeit des Menschen, die am besonderen Baum im Paradies erkannt wird, bringt den Menschen geradezu in eine besondere Nähe zu Gott.

Die Ungewissheit des Kommenden, das Erhoffte einer anderen Welt nach dem Tod versucht die jüdisch-christliche Tradition bezeichnenderweise im Bild des Ursprungs, nämlich von jenem Paradies auszudrücken.

Ganz anders begegnet es Israel auf seinem Weg aus der ägyptischen Knechtschaft. Das Volk erfährt Gottes Nähe im entscheidenden Moment in der Unfassbarkeit einer Feuersäule – bewegendes Licht, das die Anwesenheit des „ICH-BIN-DA“ erkennbar werden lässt, aber doch nicht begreifbar. Das Licht des mitgehenden Feuerscheins hält auf Distanz, warnt vor Vereinnahmung, wie ein Leuchtfeuer, das an gefährlichen Stellen im Meer zum Abstandhalten auffordert. Warnendes Leuchtfeuer zieht auch Mose beim brennenden und nicht verbrennenden Busch an, ohne dass er dort eine heilige Stätte erkennen konnte, doch indem Gott ihn anspricht, wird der unscheinbare Ort zum „heiligen Ort“, zum Ort der Begegnung.

Begegnung mit dem Anderen – in der Spannung zwischen angestrebter Nähe und notwendiger Distanz – geschieht immer an einer Grenze. Der Raum, der von Natur her ausgegrenzte und ausgrenzende, schafft die Voraussetzung zur Begegnung. Raum verbindet indem er die drinnen als Einheit zusammenhält. In einem Raum versammelt leben und er-leben wir Gegenwart.

Der Feuerbaum hier in der Mitte, eine „Kunst-Pflanze“, atmet dieselbe Luft, die wir atmen. Er braucht die Luft wie das Feuer den Sauerstoff, ohne den es zu Ende geht, ja der Feuerbaum atmet die Luft, die wir ausatmen und wächst durch sie. Die in den Raum gesprochenen Worte und gesungenen Töne bewegen ihn. Und wir atmen die Luft, die er ausatmet, wir spüren die Luft seines Lebens. Er lässt uns spüren, dass hier ein neuer Lebensraum ist. Er markiert eine Stelle im Alltag, die ausgegrenzt, die anders ist. Eine Gegenwelt, ein Paradies, mitten in der Welt des Geistes?

Katalog "Pflanzenatem", Fellbach 2003, darin "Raum und Zeit", S. 60, 61

Copyright Christoph Dohmen